いよいよ蔦重の本屋がじわじわ勢力を増していくくだりに入り、ますます面白くなってきた『べらぼう』。今回も非常にテンポよく漫画チックでめっちゃ楽しかった。江戸中期の物語にこんな夢中になる日が来るとは自分でもびっくりでさぁ。

喜三二による『見徳一炊夢』が大田南畝に絶賛され蔦重たちは大喜び。いよいよ天下が見えてきたんじゃね!?とおだてられて蔦重もまんざらではない様子。最初は”吉原のために”っていう想いが強かったけど、ここにきて”欲”が出てきたかな。得意満面な流星くん蔦重の表情がなんか少年ぽく手可愛らしかった。

一方の地本問屋の皆さんたちはそれが全く面白くない。とはいえ、まだまだ余裕かましてて「どうせまぐれ当たりだから」とバカにして笑ってますw。声優の皆さん(高木さん、松野さん、関さん)、めっちゃ嫌味な本屋を熱演してましたなぁ(笑)。西村屋も「錦絵で一矢報いるから」とほろ酔い気分。

そんな中でただ一人浮かない顔をしていたのが鶴屋。蔦重のことはかなり警戒しているようで危機意識を持っていました。故に調子に乗ってる西村屋に「錦絵もいいけど、細見を大事にしてほしい」と釘を刺しますが、どうにも軽く捉えられてしまう。この時鶴屋の言う通り西村屋が細見を疎かにしなかったら…もしかしたら未来図が変わっていたかもしれないなと思った。

地本問屋たちから少し離れた席では、岩戸屋たちが今一番話題の本である『見徳一炊夢』を並べることができない現状に不満を抱いていました。みんな鶴屋たちに賛同した形になってるので未だに耕書堂と取引できずじまい…。彼らの結束にもほころびが見え始めてきた模様。

大河ドラマ『べらぼう』感想一覧

第20回「寝惚(ぼ)けて候」2025年5月25日放送

江戸城の一ツ橋邸では、田沼意次が治済の息子・豊千代を次の将軍として迎え入れたいと申し出ていました。こういう流れを作るために治済はおそらく色々と裏工作をしてきたっぽいのですが(汗)そんなことは田沼を始め誰も気づいていません。素知らぬ顔で「お引き受けしよう」と告げるものの、すぐには飛びつかずに「既に薩摩の茂姫が豊千代に嫁いでくることになってる件はどうする?」と伺いを立ててくる。こういう、喜んで飛びつくみたいなそぶりを見せないそつの無さが治済の怖いところ。

田沼は考慮の末、茂姫は側室ということにして田安の種姫を御台所に迎え入れてほしいと提案。種姫は現将軍・家治の養女になってますから、そちらを優先すべきとなるのはまぁ自然なことかなと。

同じ頃、蔦重は”菊寿草“で蔦屋を取り上げてくれたことの礼を兼ねた挨拶をするため須原屋さんの案内で大田南畝邸を訪ねていました。

そもそも南畝が世に出たきっかけは彼が書き溜めていた書を平賀源内が絶賛しておススメの「序」を綴ったことだったという(これが世に出た『寝惚け先生』)。そういえばかつて蔦重が作った細見も源内先生の「序」が威力を発揮しましたよね。やっぱりすごい人だったんだなぁと。

ところが、売れっ子作家であるはずの南畝の家はかなりくたびれた雰囲気。畳もボロボロだし障子も破れている有様。最下層の幕臣ということで質素な暮らしをしてるようです。同じ幕臣である喜三二は幕臣の中でも重役にあたる立場にいたので生活に差があったわけ。

しかし、当の本人はあっけらかんとしたもので障子の隙間から洒落た一首を読んで見せる。その時抱いていた息子の定吉が泣き出してしまった時の蔦重のあやし方が実に可愛らしかった!!

【大河ドラマ べらぼう】第20回「寝惚けて候」回想

「身を焦がす」のはウナギ?それとも恋? 江戸時代を代表する文化人、大田南畝の圧倒的な狂歌の才能に、蔦重はもう無我夢中。天明狂歌の世界に飛び込み、一大ブームをプロデュースしていきます。→(続 #大河べらぼう pic.twitter.com/HdUCqI1wjq— 美術展ナビ (@art_ex_japan) May 25, 2025

で、この時蔦重は手土産のお菓子を持っていたわけですが…真っ先に思い浮かんだのが、ヨックモックのシガールww!!視聴者も一斉に同じことを想像したようで、ヨックモックがSNSでトレンド入りしてました(笑)。

ちなみに後から検索したところ、これは吉原の中にあった人気スイーツ店「竹村伊勢」の巻き煎餅ではないかという事でした。現在でもこれと似たお菓子は手に入るようなので、今度チェックしてみたいと思います。

お菓子を食べてご機嫌な南畝に蔦重はさっそく「うちで書いてみませんか?今書きたいものとかないですか?」と営業をかけると、”狂歌”をやりたいという答えが返ってきた。”狂歌”とは五七五七七の和歌のパロディのようなもの。この時代、庶民の間でこれを読むのが流行していたようです。興味津々な蔦重に南畝は「一度覗きに来るか?」と気さくに誘ってくれました。これは乗らない手はないよね。

蔦重はさっそく耕書堂のみんなに「狂歌の本を作ってみたい」と提案。ところがりつは「あれはその場のノリでやってるものだから本するような代物じゃないのでは」と渋い顔。そこへ岩戸屋が突然訪ねてくる。蔦重と顔を合わせるのはものすごい”ご無沙汰山”のはずですが、彼はちゃんと名前を憶えていた。こういうところが蔦重の凄さだと思うんですよね。岩戸屋さんも覚えてくれていたことが嬉しかった様子。

岩戸屋は『見徳一炊夢』を50部注文してきました。蔦重としては嬉しい出来事ですが、そのことで鶴屋たちから目をつけられてしまうのではと心配します。しかし岩戸屋はアッケラカンと「難癖つけられたとしても”今年一番の人気作を置かない本屋はないだろう”という言い訳が立つ」と答える。たしかにそれはそうだ。どこの本屋だって話題の一番人気は置きたいものね。妙なしがらみに囚われてたら商売にならない。

この言葉を聞いた蔦重はピーーンと何かを思いつき、歌麿を呼んで「清長が描いたものとそっくりな絵を描いてほしい」と頼み込む。この時彼は、ただの模写ではなく”よく見ると違うんだけど傍から見ればほぼ同等みたいな感じで”と注文を付けていました。蔦重の意図をすぐに理解してたりつさん、めっちゃキレ者って感じだったな。

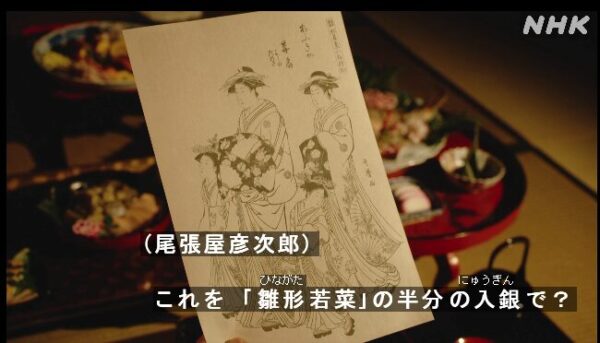

同じ頃、西村屋は錦絵『雛形若菜』をあちこちの女郎屋に売り込みまくり蔦重に一泡吹かせようとしている。とある女郎屋でいかにも金持ちそうな若旦那に熱心に営業した結果w、入銀の約束を得ることに成功(鉄拳さんはお役御免にされてた 汗)。細見のことなどもうどうでもいいって感じだったな、ありゃ(汗)。取材に来ていた忠五郎は情報の途中で切り上げられてしまう。西村屋の密偵みたいなことして協力してたのに、あの扱いはさすがに気の毒(苦笑)。

江戸城では意次が家治から「島津が側室では申し訳が立たない」と難癖をつけられてしまったと告げられ唖然としていました。つまり、御台所じゃなければ嫌と駄々をこねられたわけ。島津が言い訳として持ち出してきた”申し訳が立たない相手”というのは、八代将軍吉宗が一番愛したとされる浄岸院。吉宗の養女を経て島津家に嫁ぎ、現藩主の重豪を育てた女性でした。それを聞いた時の謙さん意次の「はっ!?」という表情がめちゃめちゃ面白かったなww。

そのあとまた治済に呼び出しを食らった意次。そこには島津重豪も同席していて優雅に葡萄酒を飲んでいました。それを勧められた意次は怪訝な表情でワインを珍しそうに眺めていましたが…、そういえば謙さん、『西郷どん』で島津斉彬を演じていた時はガバガバ飲んでた気が(笑)。ちなみに斉彬は重豪の曾孫に当たるそうで…なんとも運命を感じますねぇ。

島津重豪は若くして後見人を失ったことから勉学に熱心に取り組んでいたそうで、その過程で特にオランダに関して興味を持ち傾倒していった人物とのこと。

意次はなんとか茂姫の側室の件を納得してもらおうと説得に掛かりますが、どうにも雲行きは良くない。逆に「田沼殿にとって種姫様を御台所にされる旨味がどこにあるのだ?」と痛いところを突かれてタジタジになってしまうありさま。たしかに意次は種姫の実家である田安家を排除すべく暗躍していたわけですから、それを言われると言葉が詰まってしまうわな(苦笑)。それでも「上様の望みを叶えずして目指す世もないので」とプッシュしたものの、結局納得は得られず葡萄酒を一気飲みして退散する羽目に。

意次が帰った後、治済はワイングラスをクルクル回しながら「あれは相当心が揺れていたな」とほくそ笑んでいる。それに対し重豪は「こちらとしては別に側室でも構わないのになぜ無理筋を通すような真似を?」と告げる。えっ!??そうだったのかww。重豪は娘が側室でもOK出してたのね(汗)。治済の思惑はただひとつ、薩摩の姫を御台所に入れることによって田安家を完全に蚊帳の外へ追いやること。しかもその企みに一ツ橋が絡んでいることを隠し田沼に罪を着せようという腹があるのが恐ろしい。やっぱり大河でも治済はヤバイ奴だった(汗汗)。

種姫が御台所に入れないことに憤りを隠せない母親の宝蓮院。さらに知保の方サイドから「田沼が裏で糸を引いているらしい」と吹き込まれさらに怒り心頭。その噂を流してるのが治済の手先と思われる大崎というのが恐ろしい。実際は種姫を御台所にするべく尽力してくれた人なんだけどねぇ。

意次は田安家からの恨みが強くなっていることを高岳から知らされ、「大奥としては種姫と茂姫、どちらが御台所に迎えるのに相応しいと思うか?」と問う。その答えを聞いた意次はついに決断を下しますが…、高岳も実際のところ治済の息がかかっている人物っぽいからハラハラするんだよなぁ(汗)。

結局御台所には島津の茂姫が収まることとなり、知保の方は用済み扱いで西の丸から追い出されてしまう。息子を失った時には自分の爪を噛みちぎるといった狂いっぷりを見せていましたが、今回断末魔のような悲鳴を上げまくりながら無理やり部屋から引きずり出されてた(汗)。家基が健在ならば将軍の母として威厳を保てただろうに…ここまで来ると色々とお気の毒としか。しかも彼女の味方であるはずだった大崎の不敵な表情がまた何とも言えない。この人も治済の息がかかってるだろうから、知保の方は孤立無援になったということか(汗)。

宝蓮院はどんどん自分の取り巻きを削がれていくこととなり(つまりは田安家の没落)、ますます田沼への恨みを募らせてしまいます。結果的に田沼がここまでをやりくりしてますから、そう思われても仕方がない。本当の黒幕が一ツ橋だということはおそらく最後までないんだろうな。結果的に田安家を追い落とすだけでなく田沼もジワジワ追い詰めてる治済の策謀が怖すぎ!!!

程なくして、治済の長男・豊千代が将来の将軍となるべく家治の養子に入りました。素直そうな良い子ではないか。しかしこれで西の丸は一ツ橋家ゆかりの人物でしっかり固められる結果に。不安を残しながらも家治は意次を労い「余のことはうまく使え」と厚い信頼を寄せる。意次としたら何が何でも上様のために働きたいって思うよね。

江戸城が策謀で揺れている頃、蔦重も策士として動き始めていました。まずは西村屋と『雛形若菜』買取契約を取り付けたばかりのお金持ちの旦那の元を訪れて歌麿が描いたそっくりな絵を見せる。さらに”うちは『雛形若菜』の半額で売るけどどうしますか?”と誘いをかけて見事に心を掴むことに成功。歌麿が書いたものは『雛形若葉』と命名してるっていうのが面白いww。

若旦那としては親から金遣いについてお小言もらっていたようで、”本物の清長の錦絵”よりも半額で手に入る”歌麿の描いた清長そっくりな錦絵”の方に心が動いたというわけ。本物志向の人じゃなかったことが幸いしたようですな(笑)。

『雛形若葉』はこれ以降評判を呼び、西村屋の顧客を次々と奪っていきます。それだけ歌麿の描いたものが清長にそっくりだという事。耕書堂では蔦重たちが「あと何件潰せるかねぇ」とほくそ笑んでいて、ちょっとした悪の組織みたいになってる(笑)。

そこへ西村屋が「ずいぶん汚い真似してくれるじゃねぇか、えぇっ!?」と血相を変えて駆け込んでくる。しかし蔦重は全く動じず「汚ねぇやり方もありだって教えてくれたのは西村屋さんですから」とニンマリ。この度胸が凄い!!しかも堂々と自分たちのやり口が”汚い”とあっさり認めちゃってる。西村屋は「錦絵商いはおまえが思うほど甘くないからね」と嫌味を言うのが精一杯でした。

蔦重のブラックな策士っぷりが生きてくるのは錦絵の乗っ取りだけではありません。西村屋が錦絵に気を取られることを見越して、さらに別の仕掛けを下していたのです。そのターゲットとなっていたのが”細見”。

西村屋が店に戻ってくると、忠五郎が返品された細見の前で茫然自失状態になっている。なんと、忠五郎が取材した女郎屋たちは蔦重が最初に出した細見(源内先生が序文を書いてくれたやつ)の情報を伝えていたという。もうかなり昔の情報なので、今はもういない女郎ばかりが掲載されてしまった悲劇(汗)。これはおそらく、りつさんの工作が功を奏したってところでしょうかね。西村屋は錦絵商売に躍起になりすぎて細見を疎かにしてしまった。鶴屋の忠告を無視した結果がこれですよ(苦笑)。真面目に取材してた忠五郎さんはほんと気の毒だったなぁ…。

結果的に西村屋は錦絵商売も細見販売も落ち目となり勢いを失っていく。ここまで見越して色々と企みを仕掛けていったチーム耕書堂、蔦重の策謀、恐るべし!!!これまではピュアでまっすぐな一面が際立っていた蔦重でしたが、今回はそれとは違うブラックな一面がクローズアップされていてなんか見ていてゾクゾクきましたね。蔦重、只者ではないぞ感が凄かった。

それから程なくして、恋川春町の新作『無題記』(蔦重が100年先の江戸のアイディアを授けたやつ)が耕書堂に並べられました。この本の評判が上がるためには最後の一押しが肝要。蔦重はそのために『見徳一炊夢』を買いに来てくれた岩戸屋にある頼みごとをしていたようです。

西村屋が当月分の細見を出せなくなったことを知り、焦った鶴屋は会所に地本問屋や中小の本屋を呼んで対策を話し合うことに。細見の仕入れができなくなったことを知った中小の本屋たちは不満顔。岩戸屋はタイミングを見計らったように口火を切る。

「これまで日本橋の言うことを聞いてきたのは、蔦屋なんかはいずれ潰すと聞いていたからだ!けど彼の勢いは増すばかり。もうそろそろ蔦重との取引を認めてくれませんかね!?」

これは岩戸屋だけでなく他の本屋の言い分でもある。巷で人気の本は市中に置いてなくて客はどんどん耕書堂へ流れていく。自分たちの本屋にも人気作を置かなければいずれ店が立ちいかなくなるという危機感を彼らは抱いていたのです。そりゃそうだよね。どこだって売れる本は置きたいはず。

その本音を口にすることで他の中小の本屋さんたちと結託し地本問屋たちを追い詰める。その役目を岩戸屋は買って出てくれたという事か。大手の問屋さんたち、特に西村屋は軽視していた”細見”がきっかけでここまで耕書堂に付け込まれる結果に結びつくことは予想していなかった。鶴屋はこうなることを恐れて西村屋に「細見をもっと大事にしてほしい」と釘を刺していたわけか。

鶴屋は渋々彼らの言い分を飲み、耕書堂との取引を許可しました。もしも認めなければ岩戸屋たちは鶴屋たちの元から離れ蔦重と手を組み驚異の存在となってしまいかねない。西村屋はようやく自分がハメられたことを悟ったようでしたな(苦笑)。

結果的に彼らは蔦重の掌の上で転がされてしまったみたいになってますね。そこまで見越して策略を巡らし仕掛けを施してた蔦重の才覚、すごすぎるだろう。これはまさに将来の名プロデューサーになる器だなと思った。

耕書堂にはこれまで置けなかった人気作を求め大勢の市中の本屋が買い付けに来ていました。岩戸屋さんは今回の最大の功労者ですよね。その見返りとして注文分は無料でという取引になっていたらしいけど(笑)。でも、蔦重には”この先も一緒に協力関係でいたい”と思わせる人間的魅力がある。それに気づいたから岩戸屋は力を貸したんじゃないかな。

ロロノア・ゾロと武藤遊戯

べらぼう、今夜です。#べらぼう pic.twitter.com/hSJfKyeBPr

— 風間俊介 (@shunsukekzm) May 25, 2025

岩戸屋を演じた声優の中井和哉さん、ドラマ初めてとは思えないほどの自然なお芝居でした。今後もまた登場してほしいなぁ。

市中への販路が開けたことで耕書堂の売り上げもかなり好調の様子。しかしながら、鶴屋たちが自分たちを認めて仲間に入れてくれようとしているかはまだ不透明。ということで、なんと蔦重は自ら本人の元へアポなし訪問することに!!相手を恐れぬ度胸と行動力、すごいわ、ほんとに。

蔦重は鶴屋の前にこれ見よがしに大量の細見を持参。西村屋の失態で市中に細見が出ないことを見越しての嫌味をかましてくる(笑)。これを目の前に出された鶴屋はそりゃカチンとくるよなぁ。それでもかまわず笑顔で「この度は市中のお仲間に入れていただきありがとうございました」と愛想よく感謝を述べる蔦重。これ、腹を探るためにカマかけてるんですよねぇ。

対する鶴屋も負けてはいない。「何か勘違いされていませんか?」と笑顔で対抗。自分は耕書堂と取引するつもりは全くないとピシャリ。

「私は、蔦屋さんが作る本など、何一つ、欲しくはない」

いやぁ~~、風間くん鶴屋、顔の筋肉は笑顔作ってるのに目がちっとも笑ってないのコワっ(笑)。明らかに挑発してましたな、あれは。普通あんな顔見たら背筋寒くなってビビっちゃうところですよ。ところが蔦重は”そうきたか”とばかりに笑みを浮かべ納得した表情。彼の目的は鶴屋の腹の内を探ることでしたから、あの言葉で全てを悟ったので戦闘態勢に入れるとギア入れた感じでしたよね。流星くん蔦重も顔は笑ってるけど目がギラついててゾクゾクした。非常に見応えあるシーンになっていたと思います。

蔦重が帰ったあと、このやり取りをこっそり盗み聞きしてたっぽい人物がひょっこり顔を出す。「仲直りできたんですか?」とへらへらしてたその人は・・・、なんと、北尾政演(山東京伝)ではないの!!鶴屋は政演に「そろそろ本気で戯作をやってみませんか?」と声を掛けました。史実では山東京伝は後々戯作者として大成する人物です。その才能をいち早く見抜いていたのは鶴屋さんだったとは。蔦重へ一矢報いるコマになりそうな予感。

その頃蔦重は次郎兵衛義兄さんと一緒に、南畝の招きで”狂歌の会”に招かれていました。二人はもっとラフでワイワイやってる雰囲気を想像していたようで、思っていたよりも堅苦しい感じの空気にオドオドしてしまいますw。初めて狂歌に触れる次郎兵衛は興味津々で事あるごとに蔦重に質問しまくりなのが可愛らしい(笑)。

その解説によれば、和歌は「雅語」を歌の中で使わなければいけないルールがあるのですが狂歌は気楽に普段話す言葉で詠んでOKというもののようです。その気軽さが庶民の間でウケたのかもしれませんね。

会を取り仕切るのは「元木網(もとのもくあみ)」さん。その名前を聞いて思わず吹き出しちゃう次郎兵衛義兄さん、可愛すぎるww。ちなみにこの方、第3回の時に登場したジェームズ小野田さん演じる湯屋のご主人です。元木網というのは狂歌を詠むときの狂名(号)、今でいうハンドルネームみたいなやつ。他の参加者の皆さんの名前も実にユニークに飛んでいます。この日参加していたのは以下の方々。

大田南畝(狂名は四方赤良)、元木網、その妻・知恵内子(ちえのないし)、平秩東作(平賀源内と山の開拓してた人)、 朱楽菅江(あけらかんこう)、などなど・・・。軽少ならん(けいしょうならん)は酒席からの参戦。

軽少ならん、は最初「?」と思ったけど…よく考えてみたら”清少納言”のパロディか(笑)。前回の大河のオマージュみたいな名前だなと思ってしまいますが、実際に土山宗次郎という人物の狂名として存在していたというのが面白い。土山は旗本で勘定組頭というかなり立派なお役人さんだったそうな。ちなみに太田南畝の狂名は当時の人気の酒から文字ったものらしいw。

歌会はなかなかに厳粛なムードで始まりますが、お題が「鰻に寄せる恋」というかなり奇妙なテーマw。蔦重や次郎兵衛が目を白黒させながら集中して聞き耳を立ててるのが面白い。テーマが面白いので詠まれる歌もかなり独特。みんなそれを大真面目に批評してるわけですが、訂正箇所が予想を超えたところだったりして蔦重たちも思わず吹き出してしまう(笑)。

#大河べらぼう 第20回の振り返りインタビュー

作家たちの“面倒くささが魅力的”😜#横浜流星「根底にあるのはリスペクト」✨#大田南畝 の狂歌について😄#桐谷健太「ことば遊びが頭にこびりつく」✍️#蔦重 の勢いに動揺!?😫#風間俊介「自分でも面白い感覚に」📖

— ステラnet (@steranet_nhksc) May 25, 2025

あれってちょっと男たちの喜びそうな話、みたいな下世話系なやつですかねwww。

ひととおり歌会が終わったら今度は楽しい酒宴が始まる。次郎兵衛は南畝たちの輪にすっかり溶け込んで大盛り上がりw。そんな彼に南畝は「お供のやかまし」という狂名を授ける。

狂歌と和歌の違いを聞いてくれる視聴者に優しい次郎兵衛義兄さん🙋🏻♂️

そして、いただいた狂名は“お供のやかまし”🤣🤣🤣

狂歌の会にもすっかり馴染んで新たな趣味になっていそう…🫠#中村蒼 #大河べらぼう #俺たちの次郎兵衛 pic.twitter.com/a6n7x6i1Ja— 中村蒼オフィシャル (@lespros_aoi) May 25, 2025

最初はこの名前の由来分からなかったのですが、どうやら奈良時代の歌人である”大伴家持(おおとものやかもち)”を文字ったネームらしいですww。

狂歌に興味津々だった蔦重はメンバーについてなど東作から色々と情報を聞き出しています。その時、土山(軽少ならん)から「見ない顔だな」と声を掛けられその輪に加わりますが(狂歌ネームは蔦唐丸ということに)、突然「鰻に恋して」のテーマで一首詠んでみろと無茶振りされてしまう。

突然のご指名にさすがの蔦重も狼狽えてしまいますが、必死に頭をひねり出してなんとか一首。

「あなうなぎ、ああうまそうな蒲焼の、山芋とろとろ、こりゃ旨そう」

これに対する熟練の皆様の批評はというと…「歌にも何もなっていないじゃないか」と手厳しいwww。うん、たしかに、見たまんまを言っただけって感じだものね(笑)。いやでも私もこれと同レベルなので何も言えないwww。ということで、改めて南畝が口直しの一首を詠む。

#大河べらぼう コラム#狂歌 界の大立者#大田南畝(#桐谷健太)とは?

19歳で才能を開花!!

デビュー作には #平賀源内 の推薦文が✍️2つの意味を持つ狂歌「あなうなぎ」を徹底解説!🧐

「#べらぼうの時代がわかる!」#20👇https://t.co/DU53zk0S3m

— ステラnet (@steranet_nhksc) May 25, 2025

「あなうなぎ、いづくの山のいもとせを、さかれてのちに、身を焦がすとは」

この歌を聞いた蔦重は目を輝かせて「すげぇ!!!」と大絶賛。ところどころに和歌のセンスを取り入れつつ、言葉遊びのパロディを散りばめた素晴らしい狂歌です。やはり大田南畝は只者ではないですね。

このあと蔦重はしこたま飲まされて泥酔状態で明け方帰宅。出迎えた歌麿に寄りかかったかと思うと思い切り押し倒し・・・このシーンだけ見たらなんかすごいBL味すごかったんですが(笑)。でもデロデロになりながら「俺が狂歌を流行らせるぞ~!」と子供のような笑顔で叫んだかと思ったらすぐ寝落ちしちゃう蔦重はめちゃめちゃ愛らしかった。今回は策士な面と子供っぽい面と両面から彼を楽しめて面白かったな。

一方では新たな流行がきていたということで、クローズアップされたのが「蝦夷」。おかやまはじめさん演じる工藤が銭函持ち上げて騒いでるシーンで終わったのがめっちゃ気になります(笑)。